记忆中的乡下,总有个院子。

或大或小,或简或繁,却总少不了那一道矮墙,一扇木门,几棵老树,和一片洒满阳光的空地。

可如今,再回乡下,却发现许多人家早已没了院子。

高楼平房,铁门紧闭,墙头还装着监控摄像头。这样的地方,还算是乡下吗?

院子,是乡下的魂

没有院子的乡下,仿佛失去了呼吸的胸膛。

以前的乡下院子,是活的。

春天,院子里种满韭菜、小葱,冒出嫩绿的芽;夏天,老槐树下摆一张小桌,一家人吃着晚饭,摇着蒲扇;

秋天,玉米、辣椒一串串挂在屋檐下,满眼金黄火红;冬天,雪落了满院,扫出一条小路,堆个雪人冲着人笑。

院子是纽带,连起一家人,也连起整个村。

谁家做了好吃的,隔着矮墙递一碗过来;

谁家孩子哭了,邻居在那边喊一句“怎么了”;

傍晚炊烟升起,孩子们在院门口追逐打闹,大人们站着闲聊,直到天色暗去。

可现在,很多院子消失了。

当院子一消失,人心就远了

如今再走进一些新农村,一排排小楼整齐划一,水泥地干净平整,却总觉得少了什么。

少了什么?少的是生活气息,少了温度,少了那份敞开和接纳。

一家家铁门紧闭,敲个门得先喊一声“谁啊”;

墙高了,树少了,阳光都好像变冷了;

邻居见面点个头就匆匆进屋,再也不会站在院门口聊上半天。

没有院子,就好像人收起了笑脸,绷起了面孔。

房子更安全了,更私密了,但也更孤独了。

孩子被关在屋里看电视、玩手机,不再满村疯跑;

老人坐在客厅发呆,再也看不到院角的那棵老枣树。

这真的是我们想要的乡下吗?

没有院子,乡下就丢了魂

乡下之所以为乡下,不在于它在地图上的位置,而在于它有一种不同于城市的生活形态和精神世界。

而院子,正是这种生活的核心舞台。

没有院子,就没有了四季更替的仪式感。

看不见春种秋收,感受不到阳光雨露的温度,人和土地那层最亲密的联系,就这么硬生生切断了。

没有院子,就没有了邻里乡亲的烟火气。

关系冷了,人情淡了,乡下的那种热乎劲儿,也就慢慢消散了。

没有院子,甚至没有了记忆的锚点。

长大后思乡思的是什么?

往往是院里那棵歪脖子树,是墙角那丛夜来香,是趴在地上看蚂蚁搬家的那个下午。

当这些具体的画面消失,乡愁也就无所依凭。

守护院子,就是守护一种活法

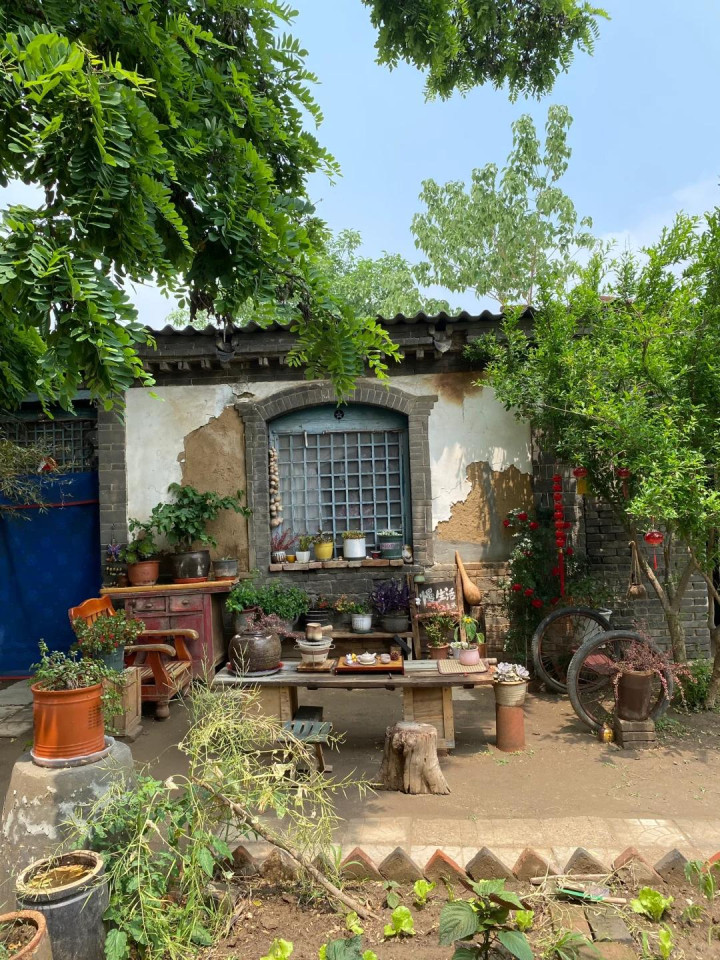

值得庆幸的是,仍有一些地方,一些人,固执地保留着自家的院子。

他们可能被说不时髦、不懂生活,可他们心里清楚:院子代表的不是落后,而是一种选择。 一种更从容、更敞开、更贴近自然的生活选择。

他们在院子里种花种菜,不是为了省钱,而是为了感受生命生长的过程;他们摆上桌椅喝茶待客,不是为了炫耀,而是为了延续那份围坐一堂的温情。

院子是一种无声的抵抗,抵抗着冷漠、隔离和机械化的生活。 它告诉每一个经过的人:这里有人,有生活,有温度。

没有院子的乡下,还是家吗?

或许有一天,孩子们会以为乡下本就是楼房林立的样子。他们会习惯用指纹锁而不是钥匙,习惯电梯而不是台阶,习惯在业主群里打招呼而不是隔墙喊话。

但总有人记得,曾经有个地方,鸡鸣犬吠串起整个村落,东家的饺子西家的面,端的是一家味百家尝。那时候,院子没有锁,人心也没有锁。

所以,没有院子的乡下,或许还是地理意义上的乡下,但它很可能已经丢了魂。

真正的乡下,是一场不紧不慢的生活,是一院包容四季的风景,更是一份敞开分享的人情味。 这东西没了,乡下就真的不完整了。

但愿每一个回乡的人,还能推开那扇熟悉的院门,喊一声:“妈,我回来了!”

注:图片来源网络,侵删。

金股宝配资,配资炒股配资专业,正规配资官网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资中心网址冯绍峰虽然在圈内混得也挺好

- 下一篇:没有了